写真シリーズ

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

デジタル絵画

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

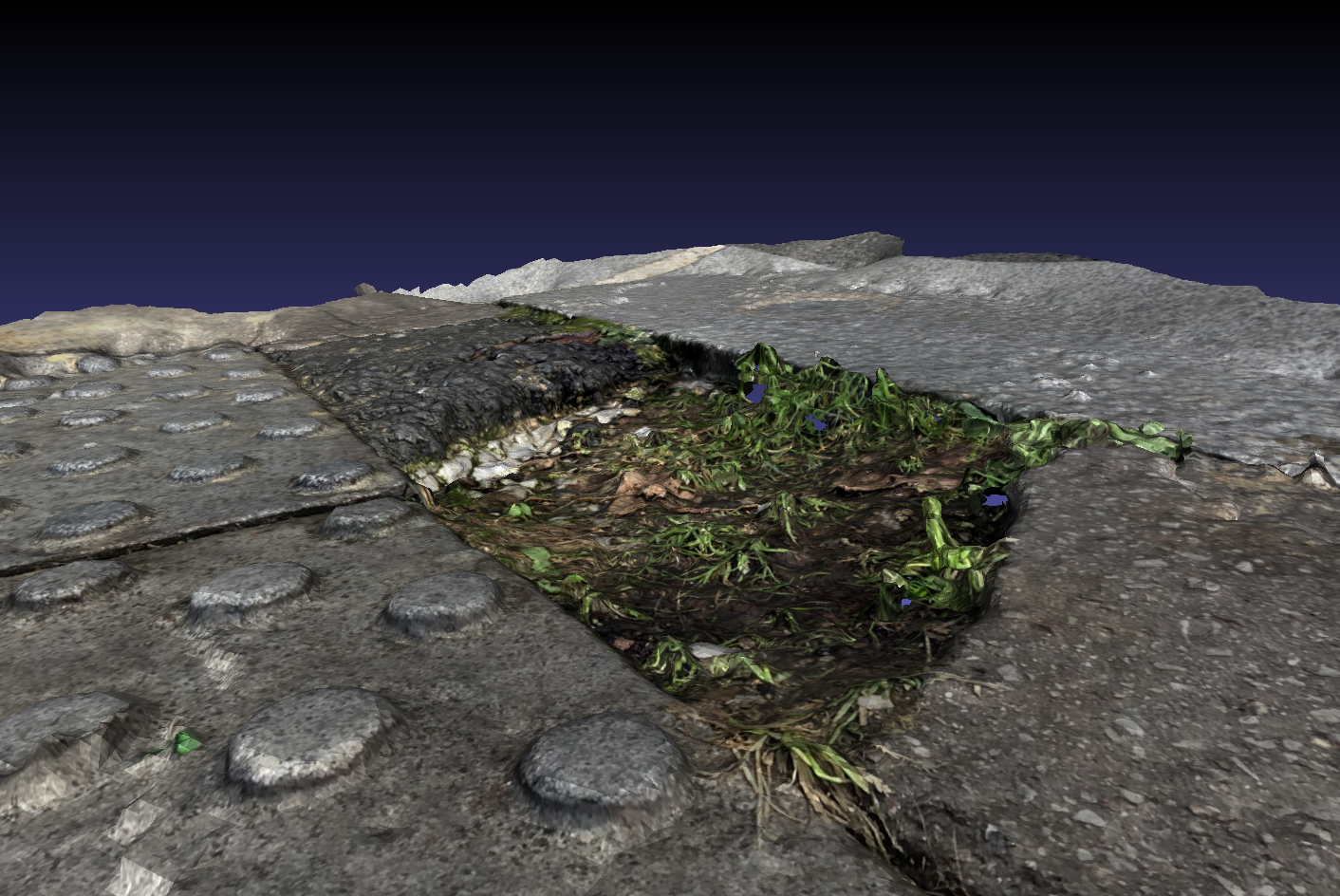

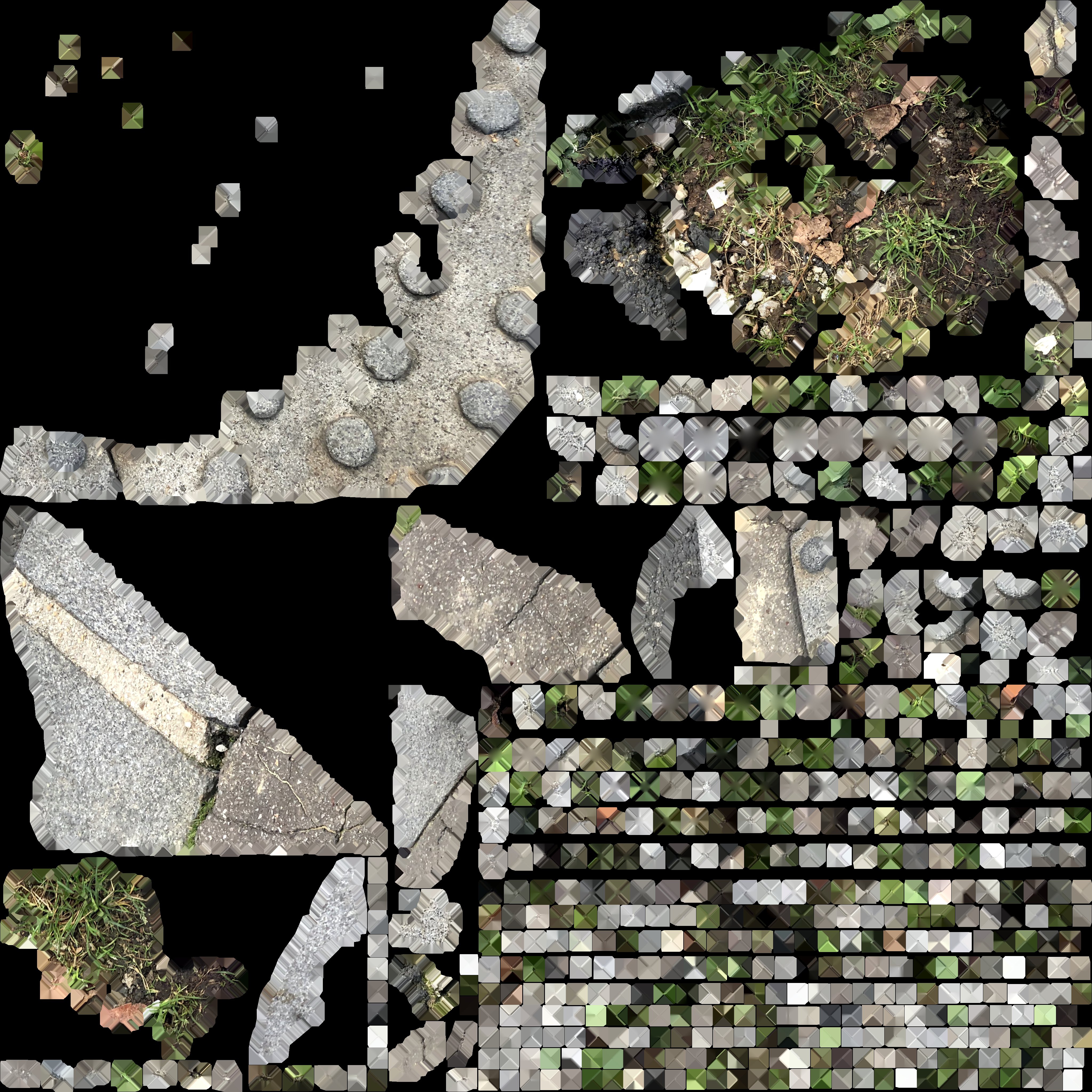

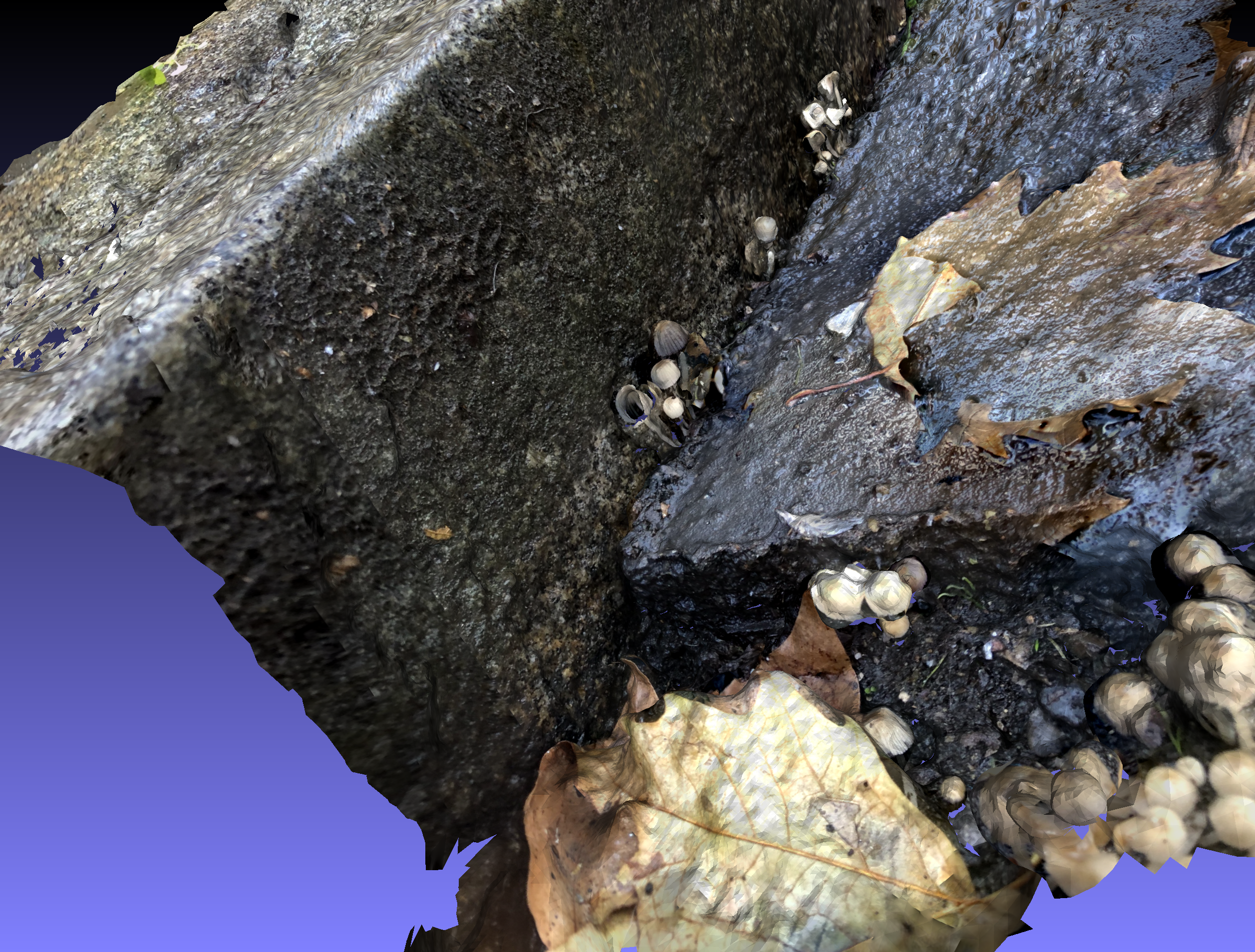

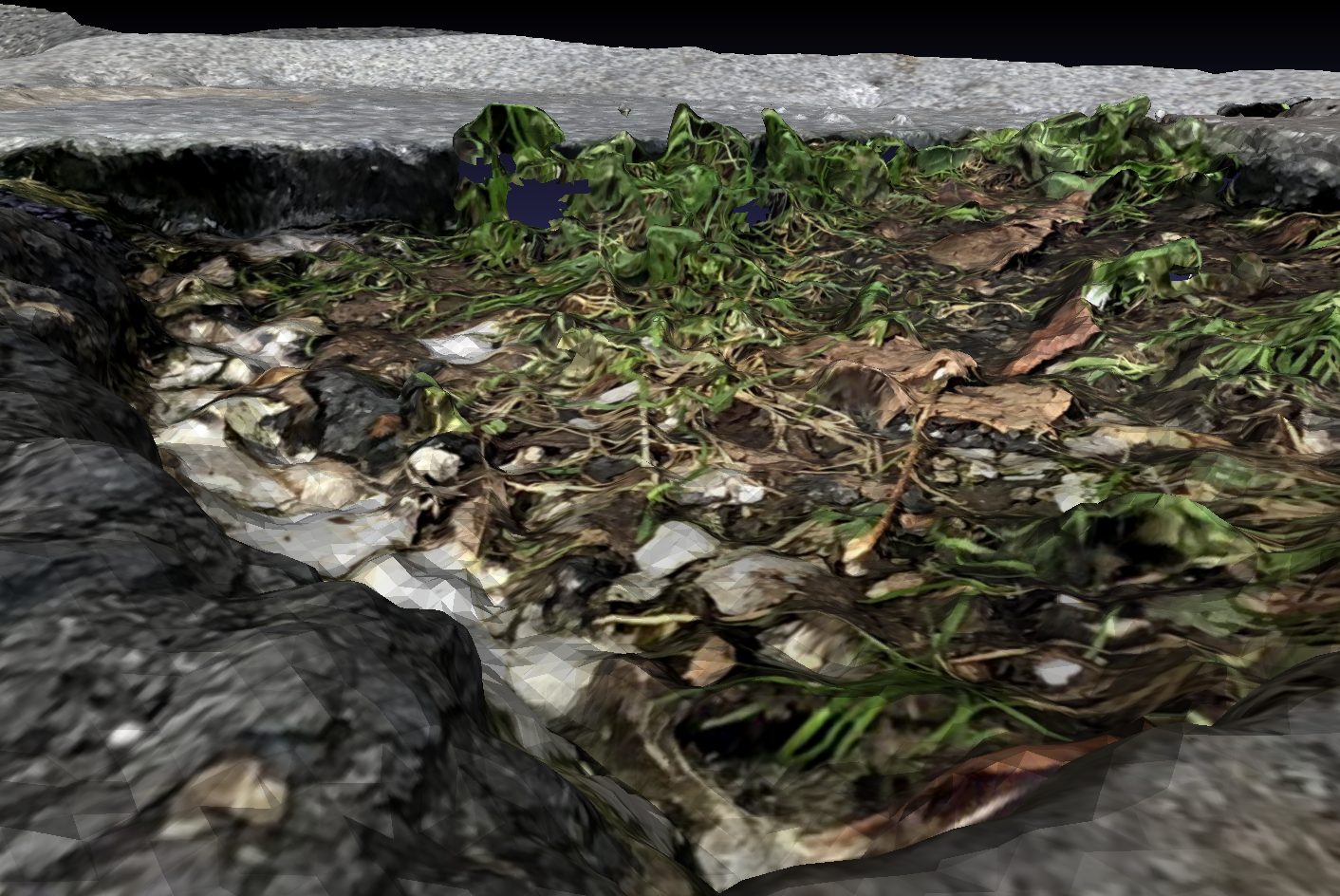

フォトグラメトリー

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

デジタル絵画

フォトグラメトリー

2016-2017

🏡 京都

2019, 2023

🏡 尾道

2023-2024

🏡 京島(東京)

🏡 京都

2019, 2023

🏡 尾道

2023-2024

🏡 京島(東京)

Ce qui pousse, malgré tout, malgré nous

それでも生える、私たちに抗して

2016年以来、私たちは日本の都市における「インフォーマルな自然」の概念をめぐる写真とインスタレーションのプロジェクトを展開しています。京都芸術大学での滞在をきっかけに始まり、その後、尾道(2019・2023)、そして東京・墨田区京島(2022–2023)へと続きました。

私たちの手法は徒歩や自転車による都市の漂流(dérive)と、参加型地図作成を組み合わせたものです。これらのプロトコルを通して、植物と都市形態の共存状況を特定し記録します──公共空間を占拠する鉢植え、即興的な庭、植生に覆われた隙間、さらには物や素材と有機的な生命が入り交じる家庭的なブリコラージュ。これらの形態はしばしば不安定で儚いものでありながら、拘束と自由のあいだに持続する生命力を示しています。

それらを私たちは「発見された彫刻」として捉え、二つの極のあいだに位置づけます:

-

客観性と記録の中立性に配慮した準地理学的アプローチ、

-

そして、詩的な閃きや世俗的な「啓示」、形態の彫刻的側面に感応する主観的アプローチ。

これらの装置は私たちが「野生化(ensauvagement)」と呼ぶ現象を示しています。それは「原初的な野生」への回帰ではなく、フェラリティ(ferality──都市管理の規範的枠組みから部分的に逸脱し、直感的で自律的な自己組織化の動態です。近年政治的文脈で否定的に用いられる「野生化」という言葉とは異なり、私たちはこれを美学的・生態学的に読み替え、侘(wabi)、寂(sabi)、無常(mujō)、物の哀れ(mono no aware)といった価値観と結びつけつつ、現代日本の都市文脈に置き直します。

このように即興的に現れる都市の形態は、伝統的美学の一部を今日的に更新する可能性を持ちます。枯山水のようにミニチュアの風景を構成しますが、形式的意図や規範はありません。それはヒエラルキーなき、移ろいやすく、インフォーマルな美学を体現し、都市を生きるもう一つの方法を描き出します。

この意味で、私たちのプロジェクトは都市のハーブ標本、あるいはプロト考古学的アトラスを形成します。京都、尾道、京島において働く共存と自己組織化の形態を集め、都市の隙間にどのように脆弱でありながら力強い存在が現れ、消え、また出現するのかを明らかにします。それは「秩序」と「無秩序」という既存の認識体系を揺さぶり、生の場への美的・政治的な関わりを再考させるものです。

最近のフェーズでは、プロジェクトはフォトグラメトリーとデジタル・ペインティングへと広がりました。本来は建築遺産の保存に用いられる技術を、脆弱でしばしば「不要」と見なされる植物に適用することで、不完全な再構築が生まれます。その欠落やグリッチ、補間は、彼らの脆さと同時にしぶとさを可視化します。アルゴリズムが花の細部すべてを捉えられないとき、断片は絵画的な筆致となり、それ自体が不完全さの証となるのです。

並行して、一連の絵画作品がこの変容のサイクルを延長します。路上で拾った鉢が石膏鋳造から写真へ、アルゴリズム的解釈からデジタル絵画へ、そして再び物理的なキャンバスへと循環します。これらの変態は、対象を媒介の連鎖に位置づけ、常に再演・再解釈・変容させます。

写真からフォトグラメトリー、そして絵画への移行は、新たなドキュメンタリーの形を切り開きます。正確さや忠実な再現を目指すのではなく、不完全さを前提とした記録(欠落自体を痕跡とする)、捕捉の限界を露わにするグリッチ、メディウムを横断する美的翻訳を通じて。拡張されたドキュメンタリーは「存在するもの」を示すにとどまらず、脆弱な生命形態の可視性の条件そのものを探ります。現れ、消え、変容する過程を映し出すことで、ドキュメンタリーは中立的な再現ではなく、プロセス的かつトランスメディア的な実践──都市を影、隙間、生成を通して考え、共有する方法となるのです。

関連論文: Disconoma(トマ・ヴォーティエ & ファニー・テルノ)「排泄の路地:日本空間におけるインフォーマルの諸相」、2025年6月17日、『Turbulences』誌、Le Carnet|2025年、オンライン掲載。

プロジェクト発案・ディレクション:トマ・ヴォーティエ

共同制作:ファニー・テルノ(Disconoma)