Expérience

Reconstitution

Diplôme

Anniversaire

Conférences

Décor, fondation Ricard

In Vivo, École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles

Film, Connection Lost

Performance d’activation

H-pad

2017-2018

🏡 École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

2018-2018

🏡 Conférences à l’Institut National d’Histoire de l’Art, à la Cité des Arts, et à Aix-Marseille Université

2019

🏡 Fondation Ricard

🏡 École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs

2018-2018

🏡 Conférences à l’Institut National d’Histoire de l’Art, à la Cité des Arts, et à Aix-Marseille Université

2019

🏡 Fondation Ricard

Dés-œuvres de jeunesse

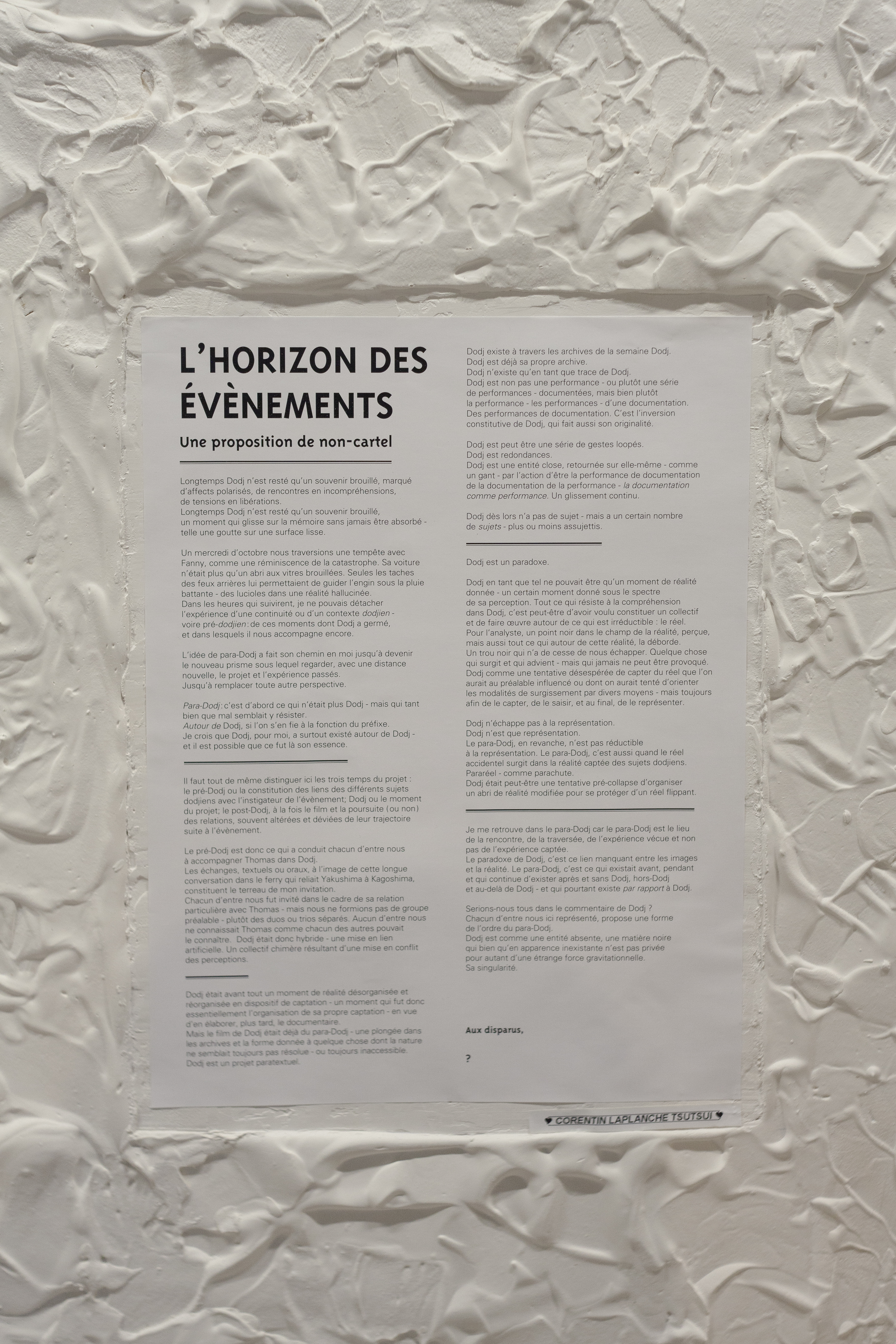

Que se passe-t-il lorsqu’un artiste invite neuf de ses proches à se rassembler, dans le but de former concrètement une communauté, qui existait déjà virtuellement à travers lui ?

Comment fédérer ces personnes en l’absence d’une définition claire et établie d’un projet commun?

Comment créer du lien de manière arbitraire, faire de la mise en rapport et de la rencontre une oeuvre d’art ?

Comment les membres de ce collectif ont-ils intégré un processus de création délibérément flou, caractérisé par le refus de fixation dans une forme finie et circonscrite d’avance ?

Comment ce groupe a-t-il réagi à ce désœuvrement fondamental, cœur de la recherche, qui, en refusant systématiquement toute définition ou toute prescription vient confronter les membres à l’exercice abyssal de leur liberté et à leur besoin existentiel de cadre afin de ne pas sombrer dans l’anomie ?

En quoi une captation permanente de chaque instant de vie permet-elle une «extase» en tant qu’une sortie hors de soi, hors de la scène du quotidien ?

En quoi l’enregistrement photographique représente-t-il une mise en littérature de nos existences, voire une fictionnalisation de celle-ci ?

Quelle actualisation de la notion d’auteur lorsqu’une équipe et non plus un seul individu s’empare des moyens de productions, de représentation autant que d’interprétation ?

Puis enfin, comment rendre compte de cette aventure humaine, matérialiser, rendre partageable cette traversée de l’art par la vie et de la vie par l’art, exposer l’existence commune ?

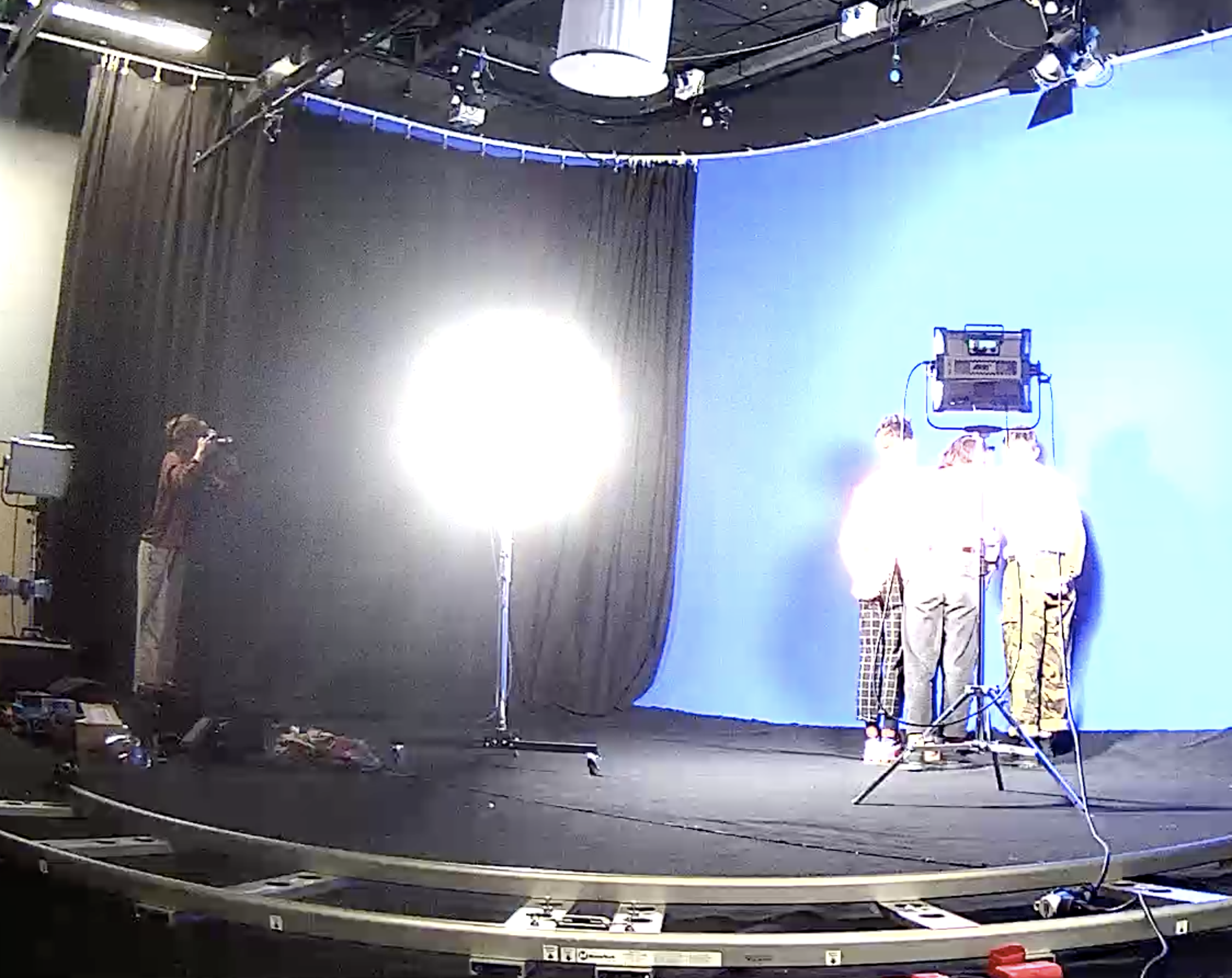

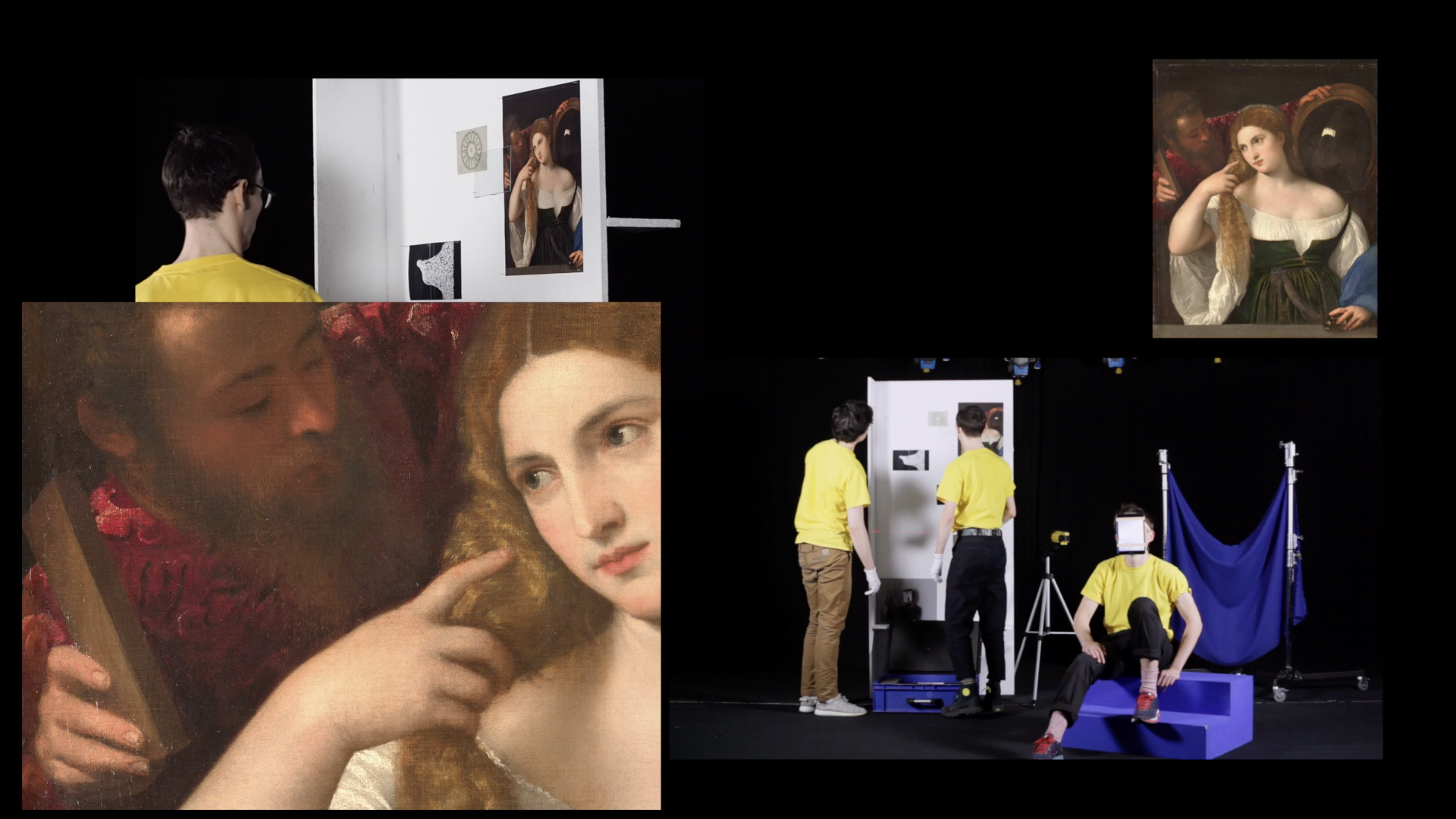

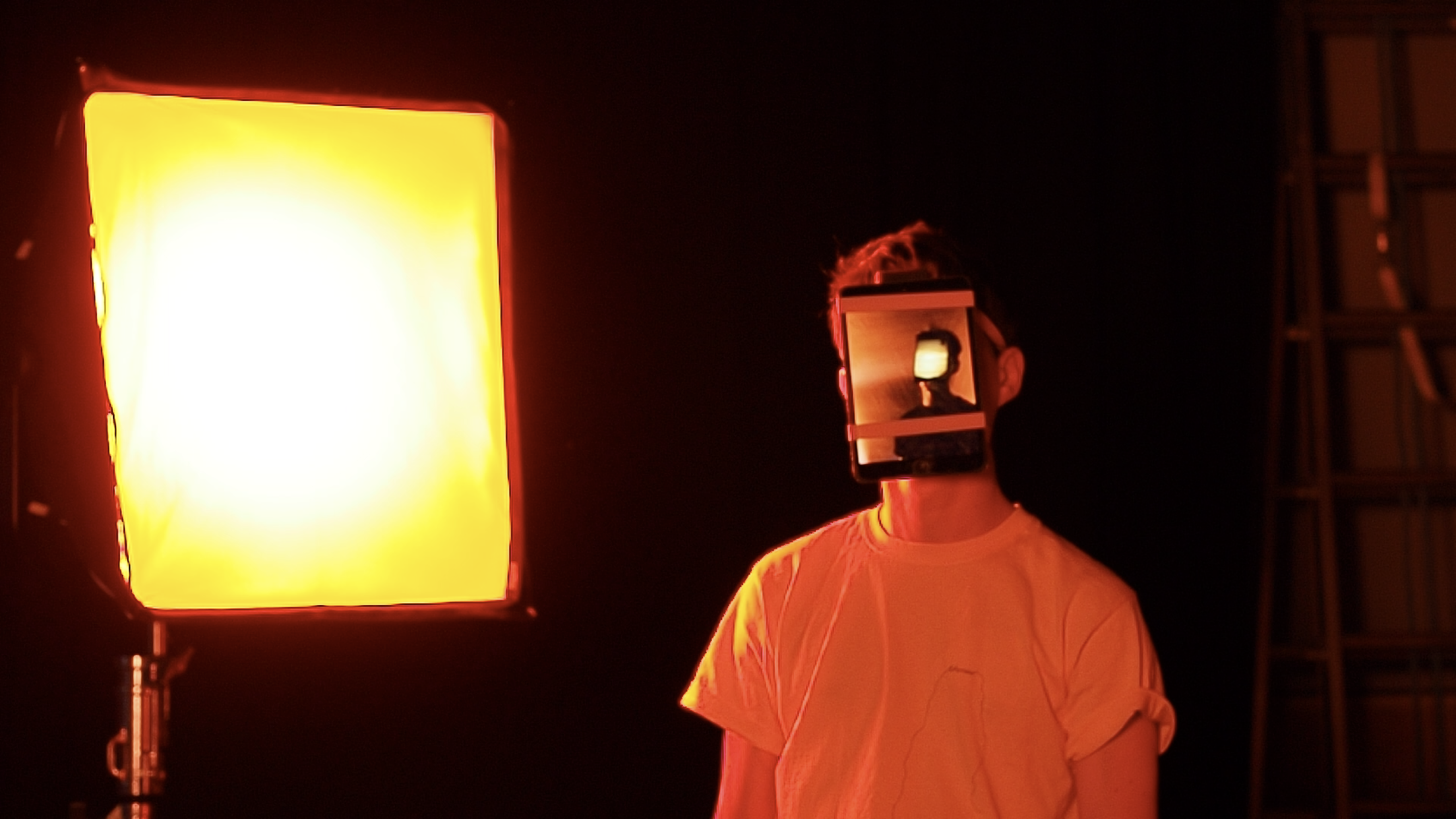

Dés-œuvres de jeunesse (DODJ), un projet mené entre 2017 et 2019, est le fruit d’une réflexion sur le dés-œuvrement en explorant la création collective, notamment par l’établissement d’une communauté temporaire, et l’absence de finalité prédéterminée. Ce projet s’inscrit dans le cadre de mon diplôme et consistait à réunir dix individu·e·s aux pratiques diverses – écrivain, architecte, théoricien, danseuse, photographe – pour vivre et créer ensemble durant une semaine immersive, traçant un espace commun. Cette expérience se déroulait à la fois dans un plateau vidéo de l’ENSAD et dans une ancienne ferme à Chinon, créant ainsi un cadre flottant où l’art et la vie s’entremêlaient. L’un des aspects fondamentaux de Dés-œuvres de jeunesse était l’absence de projet défini. Nous avions consciemment refusé d’imposer un cadre formel ou une direction claire au processus, privilégiant au contraire l’ouverture, l’accident, et l’inattendu. Ce refus de la finalité, ce non-projet, était en soi une forme de désœuvrement, où l’art ne visait pas à produire une œuvre stable, n’avait aucun projet si ce n’est celui de créer un espace-temps collectif propice à l’expérimentation et à la rencontre. La communauté créée dans ce cadre, loin de se structurer autour d’un projet ou d’une œuvre à accomplir, existait dans une forme d’inachèvement permanent, ouverte aux influences multiples de la vie quotidienne. En choisissant de ne pas fixer d’objectifs clairs, nous avons permis à l’expérience de rester en mouvement, de se transformer en fonction des interactions et des imprévus. Dés-œuvres de jeunesse questionnait ainsi le statut de l’auteur et de l’œuvre dans un cadre collectif, explorant comment l’art pouvait émerger d’une interaction libre, dénuée de hiérarchie ou de direction. Loin d’un projet fermé et déterminé, ce processus ouvert laissait place à la rencontre, à la fête, et à la création spontanée, en faisant du collectif un espace d’expérimentation esthétique et sociale.

Durant cette semaine immersive, les moments de vie collective – repas, trajets, fêtes – étaient autant de situations artistiques en puissance. Nous avions mis en place un dispositif complexe de captation audiovisuelle (caméras, enregistreurs, capteurs infrarouges) qui capturait en continu ces instants de vie partagée. Toutefois, cette volonté de captation totale se heurtait à un paradoxe : malgré tous les dispositifs techniques mis en place, l’essence même de ces moments de vie, leur nature éphémère et insaisissable, échappait à toute formalisation complète. Cette tension entre l’œuvre et le désœuvre, entre l’agir et le vacant, entre la vie qui se dissipe et les tentatives de formalisation, était au cœur de notre démarche. Le projet se poursuivit au-delà de cette semaine immersive, à travers diverses formes de représentation : expositions, performances, conférences, installations, films – souvent avec la présence physique des participant·e·s. Cependant, ces re-présentations ne visaient pas à figer l’expérience, et étaient des remises en jeu, en mouvement, l’occasion de continuer la création permanente. Ainsi, la variabilité de l’œuvre – son refus d’être réduite à un produit final – rejoignait cette idée d’un désœuvrement actif, où l’art devient un processus évolutif, lié à la vie même. En somme, à travers ce projet, nous avons exploré comment l’art peut être une manière de repenser le quotidien, de reconfigurer les espaces de sociabilité et de création, en ouvrant l’œuvre à l’imprévisible et à l’inachevé – embrassant la nature même de nos relations.

Conception et organisation : Thomas Vauthier.

Co-organisation : Fanny Terno.

Participants : Théo Casciani, Louise Derisbourg, Kiana Hubert-Low, Albane Monnier, Lancelot Pinta, Fanny Terno, Corentin Laplanche-Tsutsui, Odilon Ottinger, Thomas Vauthier, Cléo Versterpen.