経験

再現

学位

記念日

講演

Décor, fondation Ricard リカール財団

In Vivo, アルル国立高等写真学校

Film, Connection Lost

アクティベーション・パフォーマンス

H-pad

2017-2018

🏡 フランス国立高等装飾美術学校(パリ)

2018-2018

🏡 国立美術史研究所(INHA)、シテ・デ・ザール、エクス=マルセイユ大学での講演

2019

🏡 Fondation Ricard

リカール財団

🏡 フランス国立高等装飾美術学校(パリ)

2018-2018

🏡 国立美術史研究所(INHA)、シテ・デ・ザール、エクス=マルセイユ大学での講演

2019

🏡 Fondation Ricard

リカール財団

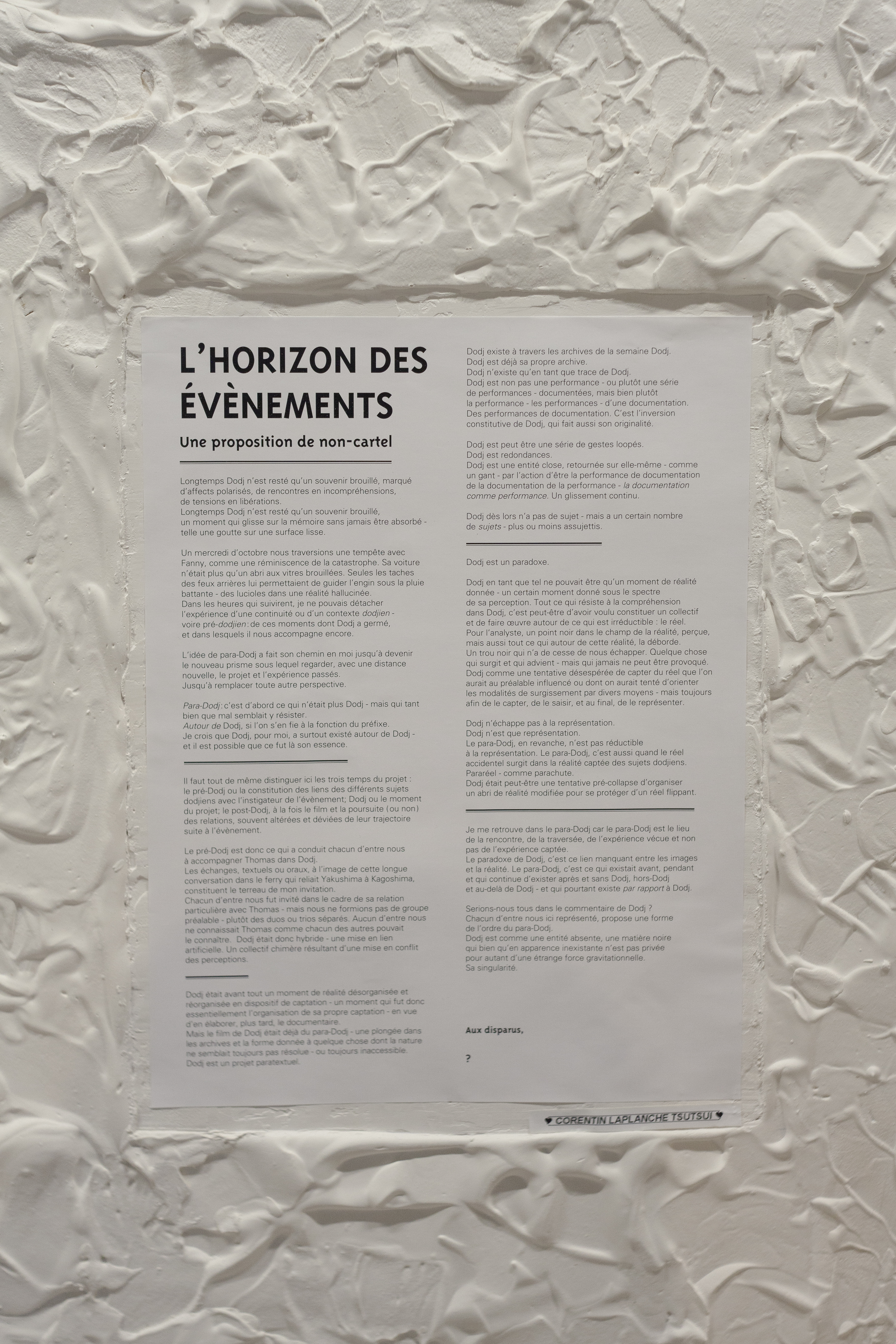

Dés-œuvres de jeunesse

一人のアーティストが九人の親しい仲間を招き、彼を媒介としてすでに潜在的に存在していた共同体を、具体的に形成しようとしたとき、何が起こるのでしょうか。

共通のプロジェクトが明確に定義されていない状況で、人々をどうやって結びつけることができるのか?

恣意的に関係性を作り、出会いそのものを芸術作品とすることは可能なのか?

あらかじめ完成した形を拒否する、意図的に曖昧な創造プロセスに、メンバーたちはどのように参加したのか?

定義や規範を拒否するこの根本的な「非作品化(désœuvrement)」に、グループはどのように向き合ったのか?それは、自由という深淵な試練に直面させると同時に、無秩序に陥らないための枠組みを切実に必要とさせました。

日常の瞬間を絶えず記録することは、「エクスタシー」、すなわち自己や日常の舞台を超えて外へ出る経験を可能にするのでしょうか?

写真による記録は、私たちの存在を文学化し、さらには虚構化するものとなるのでしょうか?

生産や表象、解釈の手段を、一人ではなく集団が担うとき、「作者」という概念はどのように更新されるのか?

そして最後に、この人間的冒険をいかに記録し、物質化し、共有可能にするのか──芸術が人生を通過し、人生が芸術を通過する、この共通の存在をいかに展示できるのか?

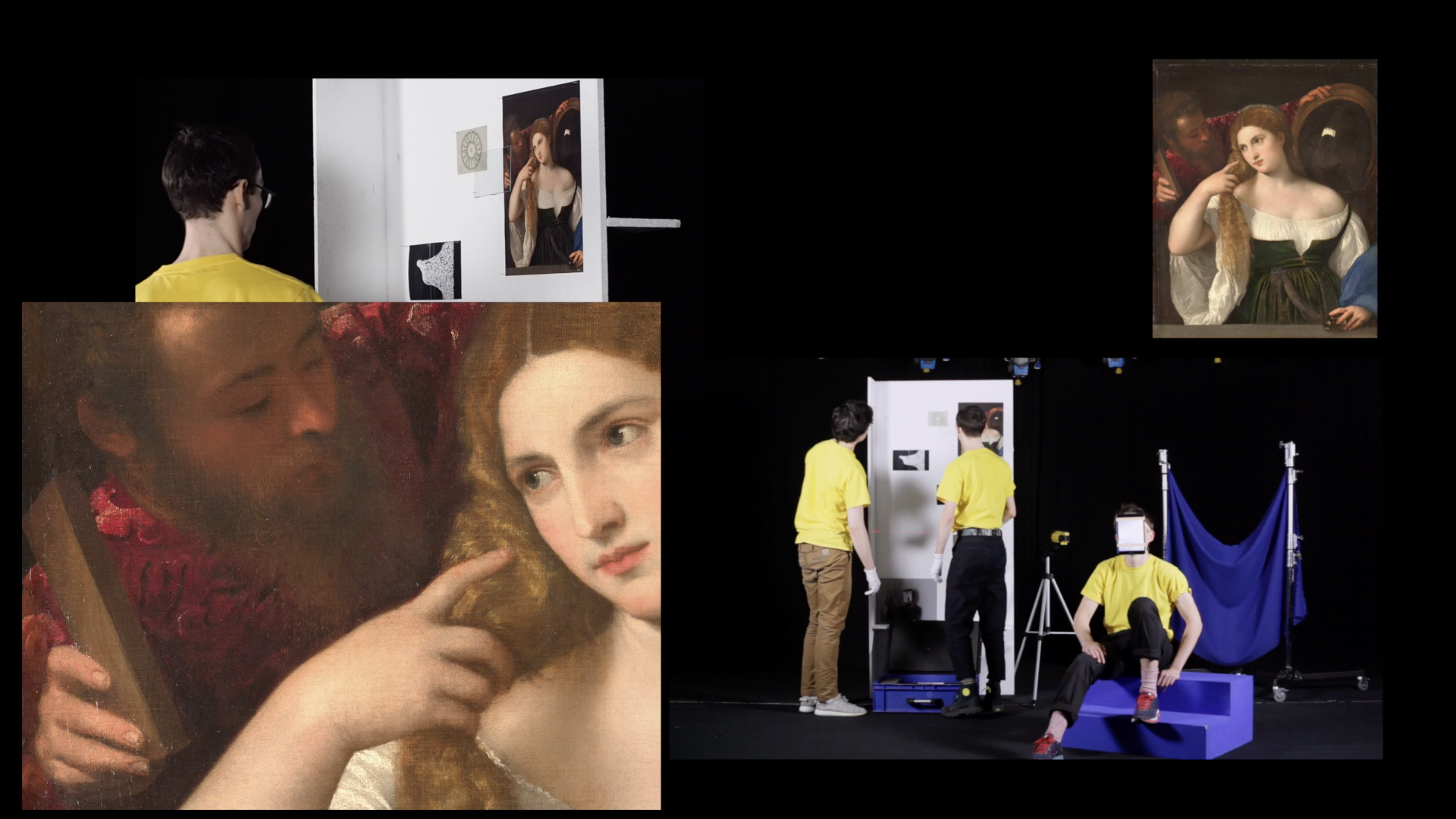

「若き日の非作品(DODJ)」は、2017年から2019年にかけて実施されたプロジェクトであり、集団創造を通じて「非作品化」を探求した成果です。その核心は、一時的な共同体を立ち上げること、そしてあらかじめ定められた目的を持たないことにありました。卒業制作の一環として構想されたこのプロジェクトは、作家、建築家、理論家、ダンサー、写真家など、異なる分野の十人を集め、一週間の没入的な共同生活と創作を通じて共通の場を描き出すものでした。

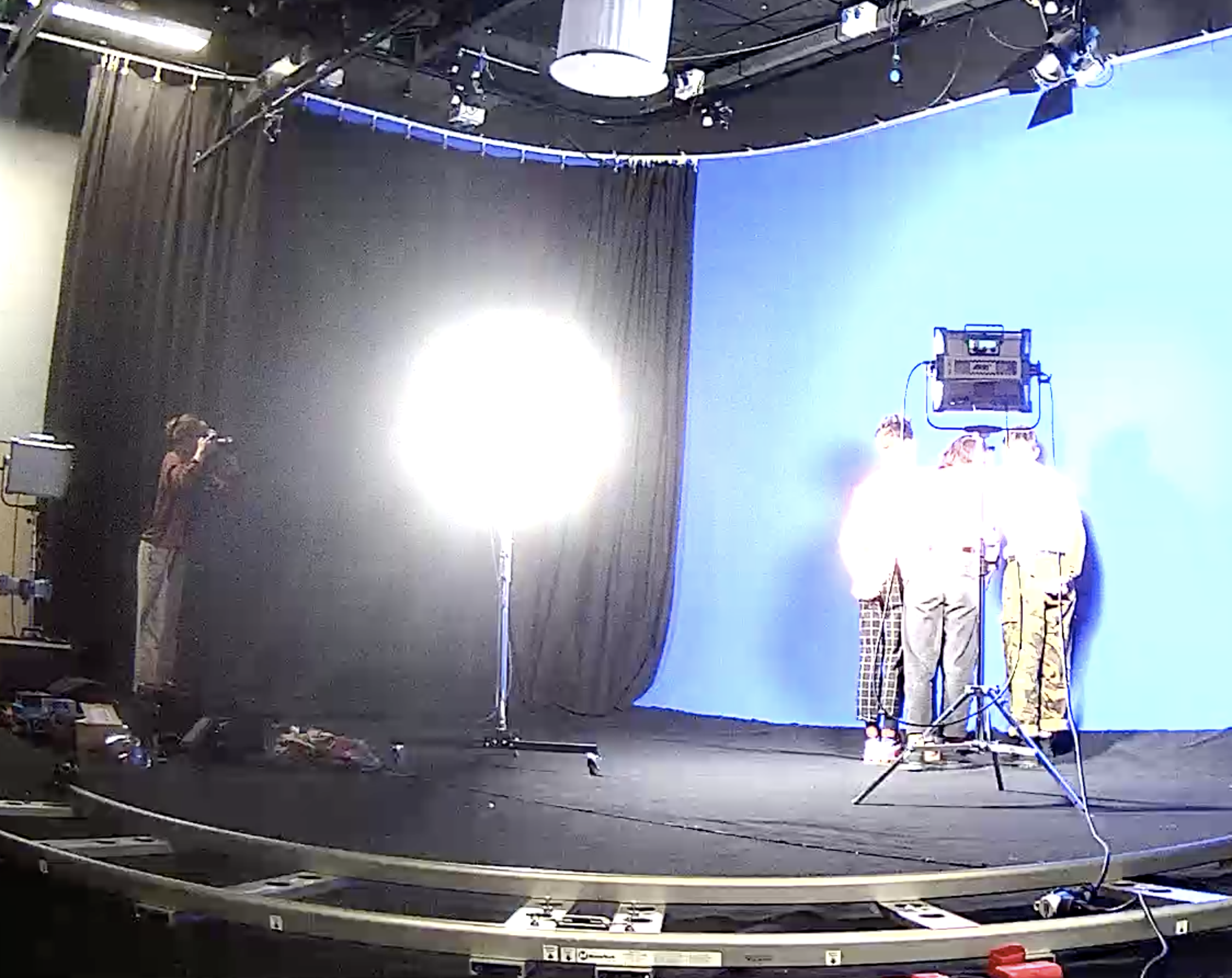

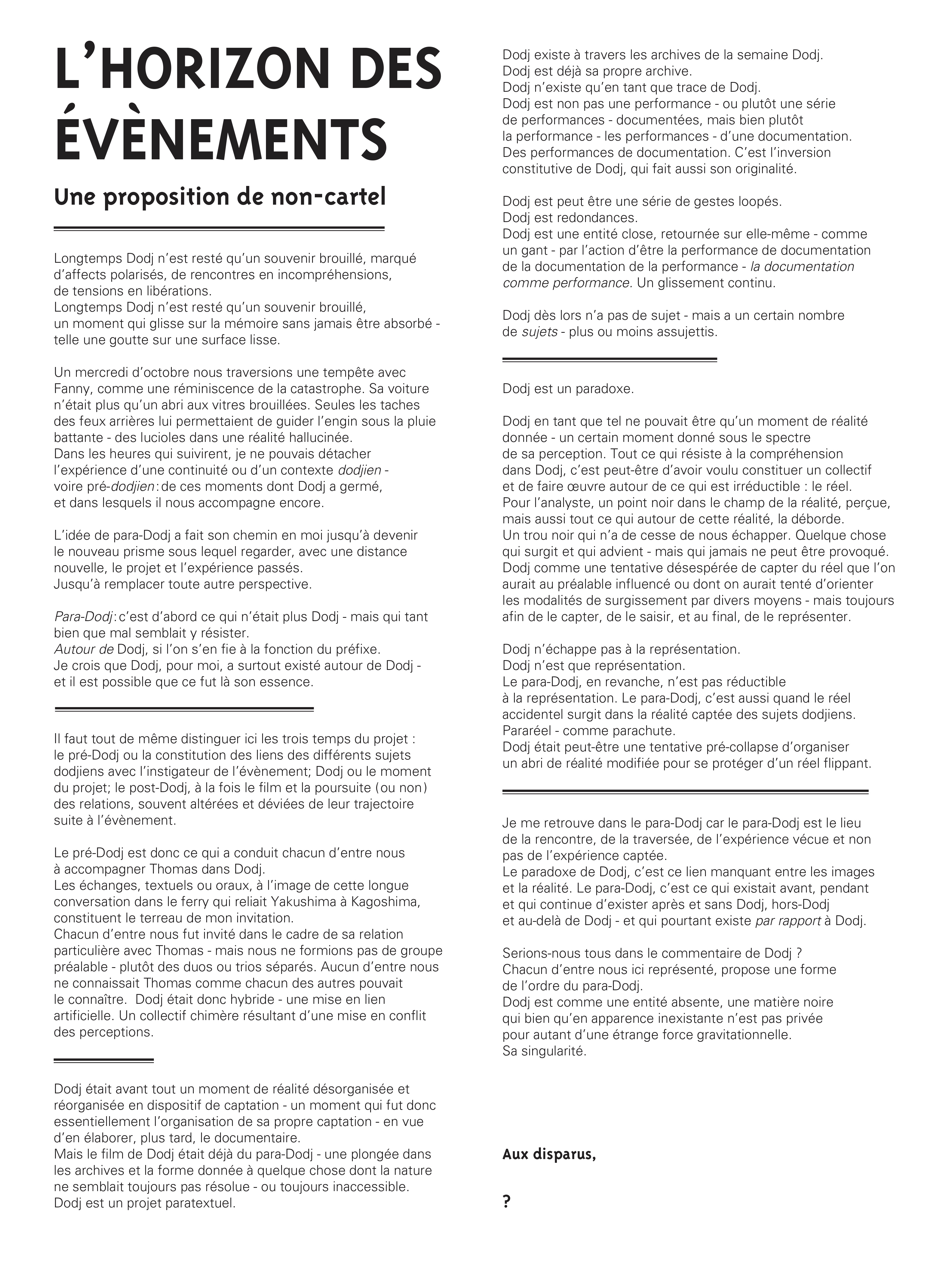

この経験は、ENSADの空になった映像スタジオと、シノンの古い農家という二つの場で行われ、芸術と生活が交錯する漂う枠組みを生み出しました。重要な点は、明確なプロジェクトを持たなかったことです。私たちは意識的に形式的な枠や方向性を課すことを拒否し、むしろ開放性、偶然、予期せぬ事態を重視しました。この「非プロジェクト」こそが「非作品化」であり、安定した作品を生み出すのではなく、実験や出会いに開かれた共同の時空を生み出すことが目的でした。

そこで生まれた共同体は、特定の作品や目標に基づくのではなく、常に未完の状態で存在し、日常生活の影響を取り込み続けました。明確な目標を設定しないことで、経験は動的なままに保たれ、交流や偶然によって変化していきました。こうしてDODJは、作者や作品の地位を問い直し、ヒエラルキーや指示を欠いた自由な相互作用から芸術がどのように立ち現れるかを探究しました。

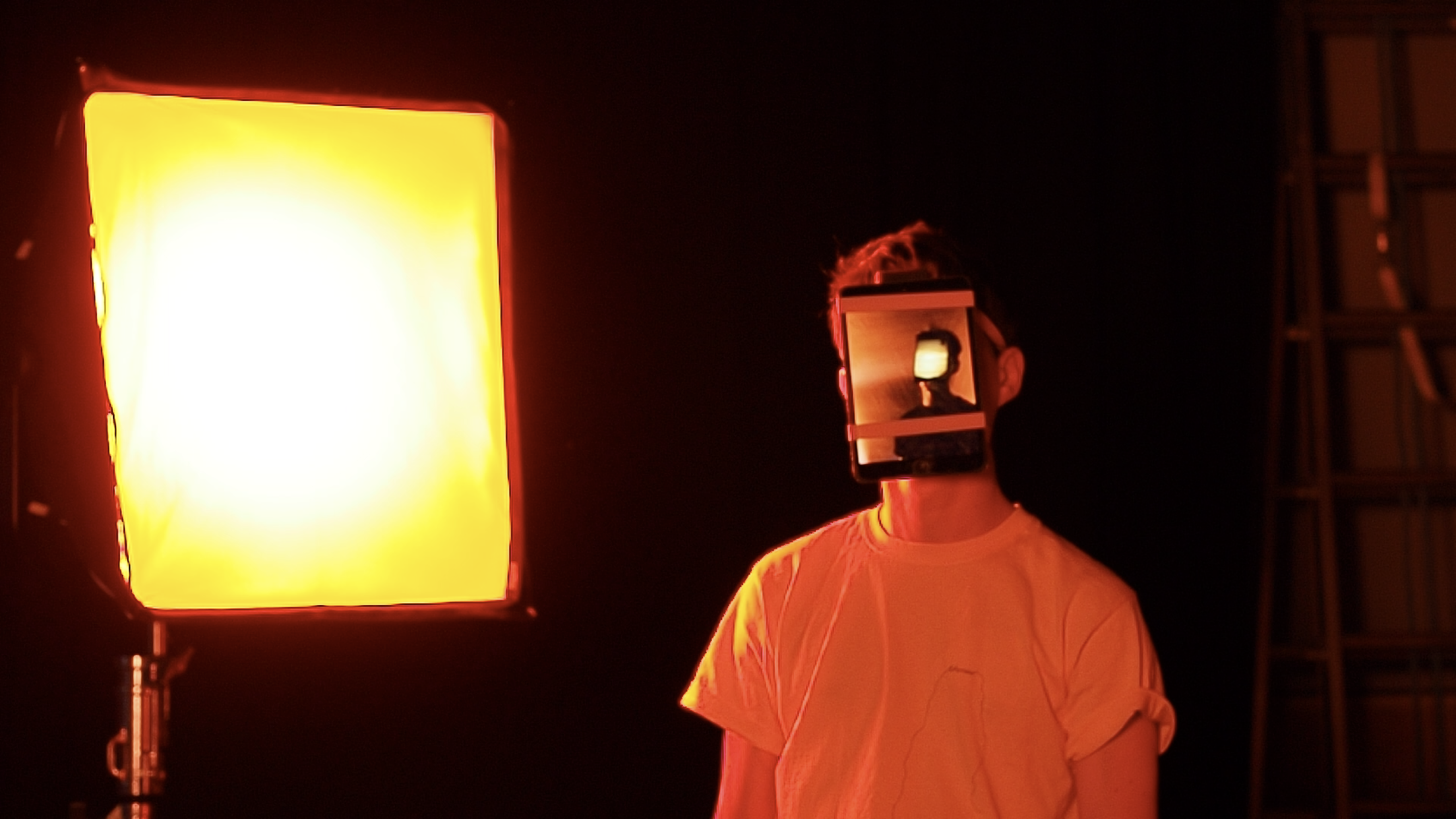

この一週間の共同生活の中で、食事、移動、パーティーといった生活の瞬間が、それ自体で潜在的な芸術的状況となりました。私たちは複雑な記録装置(カメラ、レコーダー、赤外線センサー)を導入し、共有された生活の瞬間を継続的に記録しました。しかし、この「完全な記録」への試みは逆説に突き当たります。あらゆる技術を投入しても、その瞬間の本質──儚く、捉えがたい性質──は完全には形式化できないのです。この「作品」と「非作品」、「行為」と「空虚」、「消えゆく生活」と「形式化の試み」との緊張関係こそが、私たちのアプローチの核心でした。

このプロジェクトは一週間の枠を超え、展覧会、パフォーマンス、講演、インスタレーション、映画など、多様な形で継続されました。参加者自身がしばしば再び関わるこれらの再提示は、経験を固定するのではなく、再演・再活性化する試みであり、創造を続けるための契機でした。つまり、作品が最終的な成果物に還元されることを拒む可変性は、「非作品化」という積極的な態度と響き合い、芸術を生活そのものと不可分の進化的プロセスにしました。

要するに、このプロジェクトを通じて私たちは、芸術がいかに日常を再考し、社交や創造の場を再構成し、予測不可能で未完のものへと作品を開き、関係そのものの本質を受け入れることができるかを探ったのです。

企画・運営:トマ・ヴォーティエ

共同運営:ファニー・テルノ

参加者:テオ・カッシャーニ、ルイーズ・デリスブール、キアナ・ユベール=ロー、アルバンヌ・モニエ、ランスロ・パンタ、ファニー・テルノ、コランタン・ラプランシュ=ツツイ、オディロン・オッティンガー、トマ・ヴォーティエ、クレオ・フェルストレペン。